師である藍田正雄氏の江戸小紋に魅せられ、門を叩き修行、そして独立。

「心技体、この道で生きていく全てを伝授いただいた。

自分の江戸小紋をつくり続けることが、今は亡き師をはじめ、出会えた方々へのご恩返しです」と語ります。

奥ゆかしさの中に漂う品格、その姿情は正に江戸小紋の真髄。

この道を歩み25年、今が正念場、その覚悟の証をご覧ください。

工芸展入選作品をはじめ、並巾、広巾着尺、九寸帯、額裏など、限定21点を一堂にご紹介いたします。

会期:9月15日(金)~17日(日)

場所:銀座もとじ 和染、男のきもの、オンラインショップ

◆詳細情報はウェブサイトでご覧ください

https://www.motoji.co.jp/blogs/events/kikuchihiromi202309

〈お問い合わせ〉

銀座もとじ和染 03-3538-7878

銀座もとじ男のきもの 03-5524-7472

(電話受付時間 11:00~19:00)

ぎゃらりートーク

日時:9月16日(土) 10~11時

会場:銀座もとじ 和染

定員:40名様(無料・要予約)

作品解説

日時:9月17日(日) 14時~ ※30分ほど

会場:銀座もとじ 和染

定員:40名様(無料・要予約)

作家在廊

9月15日(金)11~19時

9月16日(土)11~19時

9月17日(日)11~17時

菊池宏美さんのご紹介

男女問わずまといたくなる清々しさ。

師の言葉を胸に染める、今の時代に映える江戸小紋。

江戸小紋の第一人者・故・藍田正雄氏に師事後、独立。現在は個人工房「よし菊」にて新たな江戸小紋の世界を広げ、伝統工芸展で数々の入選を重ねる実力派。藍田氏の「今のものを作れ」「平成の江戸小紋を」という言葉を胸に、 今の時代に映える江戸小紋の創作に果敢に取り組んでいらっしゃいます。 大学を卒業後、大手電機メーカーに入社し第一線で活躍していたある日、藍田正雄氏の作品に出会って運命を感じ、すべてを投げ打って弟子入りを願いました。約13年間の修行の後に師の言葉に後押しされて独立、5年後の2016年には銀座もとじでの初個展を開催。型紙の選び方や扱い方、染のトーンと色使い、生地との組み合わせなど、昔ながらの伊勢型紙の紋様をベースにしながらも、創造性あふれる新しい江戸小紋を作られています。

《菊池宏美さん 略歴》

1967年 群馬県伊勢崎市生まれ

1991年 早稲田大学教育学部卒業

1997年 江戸小紋師 藍田正雄氏に師事

2002年 第42回日本伝統工芸展新作展初入選

2007年 第54回日本伝統工芸展初入選

2008年 第42回日本伝統工芸展染織展初入選

2011年 藍田氏より独立 伊勢崎に工房「よし菊」を開設

2013年 第53回東日本伝統工芸展 東京都知事賞

2019年 第59回東日本伝統工芸展 日本工芸会賞

2020年 第54回日本伝統工芸染織展 奨励賞・大丸松坂屋賞

2022年 第56回日本伝統工芸染織展 奨励賞

江戸小紋師・菊池宏美さんの作品を一部ご紹介します

【作家コメント】

(夏もの)江戸小紋 縦絽 「長立涌」

縦に絽目のある生地に長立涌を合わせるとどの様な表情に成るのだろうか、

その好奇心から制作が始まりました。

実際に染め上がった反物は絽目と平織りの所で柄が見え隠れして涼しげな表情が現れました。

彫り師:六谷泰英

江戸小紋 牛首紬「御召十」

【作家コメント】染色の発達は武士文化によるものであることは型染めの発達のそれであります。

小紋の模様もそれぞれの大名により専有されました。

各大名が専有した小紋柄は「定め小紋」「御留柄」いわれ、裃が廃止されるまで他藩の使用が禁止されました。

伊勢の白子の型が武家の裃に使用されることで伊勢型紙の技術の発展に繋がりました。

この「御召十」は徳川本家の留め柄です。この頃洗練された様々な柄は現代でも江戸小紋の代表的な柄として生きています。

彫り師:今坂千秋

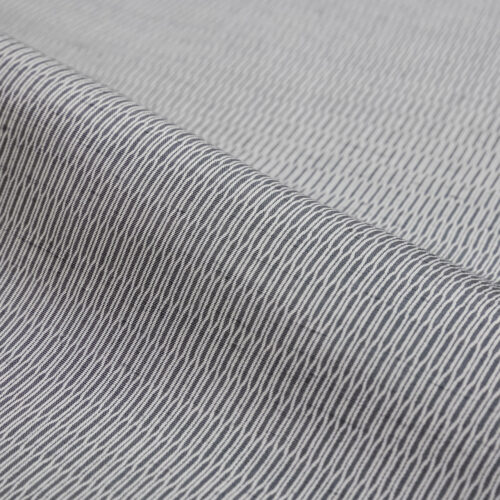

江戸小紋 牛首紬「茣蓙目」

【作家コメント】

畳表の織り模様を文様にした“茣蓙目”。

太めの線が整然と並びます。

もともとは引き彫りの技法で彫られる縞模様ですが、独立した2011年に今は亡き錐彫りの名手 六谷泰英氏に道具彫りで彫って頂きました。

私には、男性向きに感じましたので、広幅に彫って頂きました。

線の太さがキリリとした表情を見せてくれ、紬との相性も良いなと感じます。

彫り師:六谷泰英

【プラチナボーイの壺糊縮】江戸小紋「大津絵」

【作家コメント】

大津絵とは滋賀県大津市で江戸初期から、東海道を旅する旅人向けの土産物として描かれた庶民絵画です。

現代では着物の図柄のモチーフにも多く見られます。 この江戸小紋の柄の中にも雷様、釣鐘弁慶、藤娘、奴などがしっかりと見て取れます。

15㎝の幅の型の中に極小の錐と、様々な道具彫りを駆使し彫られた技術は型を見る度にため息が出ます。

この型は、私の姉弟子が藍田先生と伊勢におもむいた折、購入した型です。私が独立の際に贈って頂きました、大切な大切な型紙です。

彫り師:六谷泰英

江戸小紋 九寸名古屋帯「朝顔」

【作家コメント】

動きのある朝顔に板引き杢をあわせました。

霞にも、水面にも見える板引き杢は中柄と合わせる事で表情を与えてくれます。

今回は、朝顔の花が開いた頃の空に映る朝顔をイメージして色を選びました。

彫り師:

朝顔 内田勲

毛万 児玉博

江戸小紋師・菊池宏美さんの工房見学レポート

「菊池宏美展〜江戸小紋の姿情」に向けて、2023年8月初旬に群馬県伊勢崎市にある菊池さんの工房「よし菊」を訪問させていただきました。

◆工房レポートはこちらから

https://www.motoji.co.jp/blogs/reading/kikuchihiromi-report2023