銀ぶら百年

Ginza×銀ぶら百年 Vol.27

銀ぶら百年 ~イズミ式銀座街並細見~

木挽町の活字屋さん

2020.12.25

歌舞伎座の横道を京橋のほうへ歩いていくと、マガジンハウスを過ぎたあたりからぽつりぽつりと古い建物が見られるようになってくる。近ごろはイタリアンやフレンチのレストランも増えてきたけれど、そんな家並の一角に「中村活字」の看板を出した、小さな印刷屋さんがある。

二階屋の玄関のガラス戸越しに、活字を収めた木箱の棚と店主の姿が覗き見える。ここを通りがかるたびに、いつかちゃんとお話を伺いたい、と思っていた。

二階屋の玄関のガラス戸越しに、活字を収めた木箱の棚と店主の姿が覗き見える。ここを通りがかるたびに、いつかちゃんとお話を伺いたい、と思っていた。

整然と並ぶ活字の棚。

東日本大震災のときも無傷だったという。

東日本大震災のときも無傷だったという。

取材の打診で立ち寄ったときにいただいた名刺に〈SINCE 1910〉と入っていたが、創業は1910年、明治43年である。場所もいまと同じ銀座2丁目、当時の木挽町1丁目で立ちあがった。この名刺や玄関口の壁にかかった祭り半纏の背中に「T」のマークが入っているが、これはタイポグラフィーと創業者・中村貞二郎のアルファベット「T」を意味するらしい。ちなみにいまの建物は関東大震災で焼けたあと、昭和初めに建設されたもので、ファサード(正面)の外壁は多少改修されたが、当時ハヤリの看板建築のタイプ。お話を伺った現店主の明久さんは71歳の‶団塊の世代″で、5代目にあたるという。

背にTと染め抜かれた半纏

創業した明治43年は、新橋が起点だった鉄道が北に少し延びて有楽町に駅が開設された年(ちなみに東京駅の開業は大正3年)。まぁ印刷屋にこの事象はあまり関係ないかもしれないけれど、当時の銀座は尾張町(4丁目交差点)の角に中央新聞と毎日新聞、さらに読売、朝日、東京日日、萬朝報――多くの新聞社が集まっていた時代だから、それが木挽町での創業の理由ではないか――と推理していた。

「いやぁ、確かにこの辺は活字屋、印刷屋が多かったんだけど、新聞なんかは〝頁物″といいましてね、秀英舎とか築地活版所とかの大手が独占していたんですよ。」

ちなみに「秀英舎」は数寄屋橋近くにあった大日本印刷の前身で、築地活版所は祝橋際の旧電通(築地電通)の脇に〈活字発祥地〉の碑を残す印刷業界の祖だ。

「ここらあたりの小さな印刷屋は“端物”という、ちょっとした店のチラシや季節のあいさつ状、名刺、丸の内や霞が関の官公庁の文書なんかをやってるところが多くてね。うちは印刷というより、その前段階の活字そのものをつくっていたんですよ。僕が子供のころは、近くの印刷屋の兄ちゃんが足りなくなった活字をよく買いにきていました。」

店の玄関口は入ってすぐ正面に小さなカウンターが設えられていて、ここで向かい合いながら仕事のやりとりをすることができる。現在の主力商品は名刺のようで、この取材の前後にも名刺を注文しに訪れる人がいた。

そのカウンターの一部分を押し上げると、活字の棚が並ぶ工房に入ることができる。明久主人に導かれて、活字の棚や奥の工場を見学させてもらった。

「いやぁ、確かにこの辺は活字屋、印刷屋が多かったんだけど、新聞なんかは〝頁物″といいましてね、秀英舎とか築地活版所とかの大手が独占していたんですよ。」

ちなみに「秀英舎」は数寄屋橋近くにあった大日本印刷の前身で、築地活版所は祝橋際の旧電通(築地電通)の脇に〈活字発祥地〉の碑を残す印刷業界の祖だ。

「ここらあたりの小さな印刷屋は“端物”という、ちょっとした店のチラシや季節のあいさつ状、名刺、丸の内や霞が関の官公庁の文書なんかをやってるところが多くてね。うちは印刷というより、その前段階の活字そのものをつくっていたんですよ。僕が子供のころは、近くの印刷屋の兄ちゃんが足りなくなった活字をよく買いにきていました。」

店の玄関口は入ってすぐ正面に小さなカウンターが設えられていて、ここで向かい合いながら仕事のやりとりをすることができる。現在の主力商品は名刺のようで、この取材の前後にも名刺を注文しに訪れる人がいた。

そのカウンターの一部分を押し上げると、活字の棚が並ぶ工房に入ることができる。明久主人に導かれて、活字の棚や奥の工場を見学させてもらった。

年賀状に使われる母型

活字は漢和辞典の部首を基準に収納されている。しかし、漢和辞典を読みこんでいないと、へ―っと思うようなことはある。

「萩本欽一さんの〝欽″って、ナニ偏かわかります?」

問われて素直に「金」偏と答えたが、これは右側の「欠」のほうに属するのだ。 「あくび(欠伸)ケツっていいましてね。」

なるほど、家に帰って調べてみたら、確かに「欲」や「歌」とともに、「欠」の部に入っていた。

ともかく、敏速に活字を探し出すのが勝負だから、こういう配置は頭に叩きこんでおかなくてはならない。そして、活字には字体、サイズの違いもある。活字の大きさは9ポ、10ポ――と〝ポ″で呼ばれるが、これは〝ポイント″の略。ちなみに「銀座百点」の記事は現在「13ポ」を基準にしているというが、昭和30年の創刊当時は他の雑誌や新聞と同じく、もっとずっと小さかった。

活字の棚が続く通路を歩いていたら、活版印刷の雑誌がまだ多かった20代のころのことを思い出した。「週刊TVガイド」誌の編集部に勤めていた80年代の初め、1年ばかり〝整理部″に配属されたことがあった。割りつけや校閲がおもな仕事で、校了近くになると、大日本印刷の出張校正室にこもる。事件記事を扱うような週刊誌ほどではなかったが、校了間際にテレビ番組の内容が差しかわることがある。そうすると、新人ペイペイの僕が大日本印刷近くにある活版印刷の工場に行かされる。木床に油が染みこんだ昔ながらの工場で活字を拾う老職人に「すいません、コレ緊急で組んでもらえませんか?」と頼みこんで、差しかわった番組のタイトルや出演者の名前の組版をつくってもらうのだ。

僕がよく頼みこんだ老職人、いつも三角パックのコーヒー牛乳を飲みながら、かったるそうに活字を探していた――。

活字の収納棚の奥には、鋳造機や印刷機が配置された工場がある。頁物とか端物とか、活字を収納する棚を〝馬″といったり、明久さんの話には次々と符丁めいた言葉が飛び出す。僕ら書き手や編集者は校正紙のことをゲラと呼んでいるが、ここでゲラのもとになった印刷用具も見せてもらった。活字の組版を入れておく四角い箱――Galley(ギャリー)という英名が訛ったもので、いつしかそれを使って刷ったほうの紙自体がゲラになってしまったのだ。

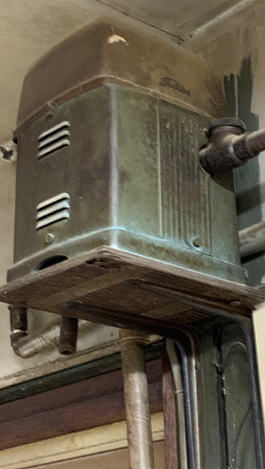

天井の隅には、東京オリンピック直前の水不足の夏に、活字鋳造機に水を供給するために設置したとかいう、昔のラジオみたいな格好の奇妙な装置がそのまま残されていた、ヘンテコな装置の仕組みはよくわからなかったけれど、それほど鋳造機が稼動していたということだろう。当時は10人余りの従業員が立ち働いていたという。

問われて素直に「金」偏と答えたが、これは右側の「欠」のほうに属するのだ。 「あくび(欠伸)ケツっていいましてね。」

なるほど、家に帰って調べてみたら、確かに「欲」や「歌」とともに、「欠」の部に入っていた。

ともかく、敏速に活字を探し出すのが勝負だから、こういう配置は頭に叩きこんでおかなくてはならない。そして、活字には字体、サイズの違いもある。活字の大きさは9ポ、10ポ――と〝ポ″で呼ばれるが、これは〝ポイント″の略。ちなみに「銀座百点」の記事は現在「13ポ」を基準にしているというが、昭和30年の創刊当時は他の雑誌や新聞と同じく、もっとずっと小さかった。

活字の棚が続く通路を歩いていたら、活版印刷の雑誌がまだ多かった20代のころのことを思い出した。「週刊TVガイド」誌の編集部に勤めていた80年代の初め、1年ばかり〝整理部″に配属されたことがあった。割りつけや校閲がおもな仕事で、校了近くになると、大日本印刷の出張校正室にこもる。事件記事を扱うような週刊誌ほどではなかったが、校了間際にテレビ番組の内容が差しかわることがある。そうすると、新人ペイペイの僕が大日本印刷近くにある活版印刷の工場に行かされる。木床に油が染みこんだ昔ながらの工場で活字を拾う老職人に「すいません、コレ緊急で組んでもらえませんか?」と頼みこんで、差しかわった番組のタイトルや出演者の名前の組版をつくってもらうのだ。

僕がよく頼みこんだ老職人、いつも三角パックのコーヒー牛乳を飲みながら、かったるそうに活字を探していた――。

活字の収納棚の奥には、鋳造機や印刷機が配置された工場がある。頁物とか端物とか、活字を収納する棚を〝馬″といったり、明久さんの話には次々と符丁めいた言葉が飛び出す。僕ら書き手や編集者は校正紙のことをゲラと呼んでいるが、ここでゲラのもとになった印刷用具も見せてもらった。活字の組版を入れておく四角い箱――Galley(ギャリー)という英名が訛ったもので、いつしかそれを使って刷ったほうの紙自体がゲラになってしまったのだ。

天井の隅には、東京オリンピック直前の水不足の夏に、活字鋳造機に水を供給するために設置したとかいう、昔のラジオみたいな格好の奇妙な装置がそのまま残されていた、ヘンテコな装置の仕組みはよくわからなかったけれど、それほど鋳造機が稼動していたということだろう。当時は10人余りの従業員が立ち働いていたという。

高度成長期生まれの奇妙な装置

できたてホヤホヤの活字

オリンピックより4年前の昭和35年に製作された成瀬巳喜男監督の映画『秋立ちぬ』は、銀座東のこのあたりを舞台にしたもので、すぐ先の料亭「万安楼」や柳が植えこまれた築地川岸の景色――などを眺めることができるが、この「中村活字」もちらりと登場する。先に取材の打診で伺ったときから、明久さんの口をついてまず出たのがこの映画の話だった。

ストーリーを簡単に説明すると、とある事情で母(乙羽信子)とともに信州上田から上京、銀座のはずれの八百屋さんの2階を間借りしてひと夏を過ごすことになった少年を主人公にした物語。4丁目交差点の地下鉄の口を出て、広い昭和通りを渡って、京橋小学校のほうへと歩いていく冒頭のシーンようやく到着した八百屋さんの路地をはさんだ向こう側に「中村活字」の看板を出した店が写りこんでいる。

もっとも、到着するまでの街頭映像は実景として、八百屋の向こう側に見える「中村活字」は〝よくできたセット″なのだ。この件については「東京人」という雑誌(2009年11月号・映画の中の東京)で、邦画マニアでもあった大瀧詠一氏が〝探偵のように界隈を聞きこみ調査″した模様が川本三郎氏を相手に語られており、明久さんもこの記事を人づてに聞いて、わが家が成瀬映画に登場したことを知ったらしい。

「セットとはいえ、昔のウチと同じような感じで活字を拾っている職人の姿まで細かく映ってるんですよ」

所持するDVDをチェックしてみると、確かにこの「中村活字」と同じような間口の店の奥に活字職人の姿が見える。そして、71歳の明久さんは計算すると当時小6の設定の少年と同い年。映画の中で銀座の地元の子たちは主人公の少年を〝田舎っぺ″とイジメる役回りなのだが、親近感はあるのだろう。この店、玄関を入ると、活字の棚の反対側に2階へ上る階段が見えるが、昔はそこを上った2階で生活していた。

ところで、取材の記念というわけでもないけれど、ここで評判の名刺をつくってもらうことにした。見本帳から選んだ紙は〈ヴァンヌーボ―〉の〈スノーホワイト〉という色。字の色はスミ(黒)で、泉麻人――の活字のサイズは16ポで注文した。

ストーリーを簡単に説明すると、とある事情で母(乙羽信子)とともに信州上田から上京、銀座のはずれの八百屋さんの2階を間借りしてひと夏を過ごすことになった少年を主人公にした物語。4丁目交差点の地下鉄の口を出て、広い昭和通りを渡って、京橋小学校のほうへと歩いていく冒頭のシーンようやく到着した八百屋さんの路地をはさんだ向こう側に「中村活字」の看板を出した店が写りこんでいる。

もっとも、到着するまでの街頭映像は実景として、八百屋の向こう側に見える「中村活字」は〝よくできたセット″なのだ。この件については「東京人」という雑誌(2009年11月号・映画の中の東京)で、邦画マニアでもあった大瀧詠一氏が〝探偵のように界隈を聞きこみ調査″した模様が川本三郎氏を相手に語られており、明久さんもこの記事を人づてに聞いて、わが家が成瀬映画に登場したことを知ったらしい。

「セットとはいえ、昔のウチと同じような感じで活字を拾っている職人の姿まで細かく映ってるんですよ」

所持するDVDをチェックしてみると、確かにこの「中村活字」と同じような間口の店の奥に活字職人の姿が見える。そして、71歳の明久さんは計算すると当時小6の設定の少年と同い年。映画の中で銀座の地元の子たちは主人公の少年を〝田舎っぺ″とイジメる役回りなのだが、親近感はあるのだろう。この店、玄関を入ると、活字の棚の反対側に2階へ上る階段が見えるが、昔はそこを上った2階で生活していた。

ところで、取材の記念というわけでもないけれど、ここで評判の名刺をつくってもらうことにした。見本帳から選んだ紙は〈ヴァンヌーボ―〉の〈スノーホワイト〉という色。字の色はスミ(黒)で、泉麻人――の活字のサイズは16ポで注文した。

新しい名刺のデザインを相談中

デザインや文字の校正はパソコン(僕はiPad)でやりとりして、4、5日後に仕上がりの連絡を受けた。歌舞伎座の横道を通って、再び中村活字を訪問。カウンターで100枚の名刺(税込み¥9900)を受け取った。

喫茶店に入って、こっそりと名刺を取り出して、「泉 麻人」の文字のところをす―っと指先でなぜてみる。活版ならではの微妙な凹みの触感がたまらない。あの工房で活字を拾う明久主人の姿が想像されてきた。

喫茶店に入って、こっそりと名刺を取り出して、「泉 麻人」の文字のところをす―っと指先でなぜてみる。活版ならではの微妙な凹みの触感がたまらない。あの工房で活字を拾う明久主人の姿が想像されてきた。

店頭で、コースターに活版印刷体験

All List

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.28 憧れの「米倉」で床屋談義

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.27 木挽町の活字屋さん

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.26 西銀座通りの民芸の王様

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.25 銀座復興を願って「はち巻岡田」へ

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.24 三愛のビルを建てた男

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.23 シャツのナカヤの魂を受け継いだジム

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.22 百年目の「銀座通連合会」

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.21 呉服の越後屋、健在

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.20 東銀座のインド 「ナイル」をつくった人々

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.19 聖なる気分で教文館

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.18 ニュースタイルの西銀座デパート

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.17 トラヤ帽子店のパナマ帽

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.16 テイメンと銀座アイビー時代

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.15 ペコちゃんのクリスマス

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.14 夏だ! ビールだ! ライオンだ!

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.13 よし田コロッケそば伝説

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.12 パイプとつやふきんの佐々木

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.11 月光荘とメザシの思い出

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.10 小学校の王様 泰明小探訪

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.09 銀座の煎餅屋ここにあり

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.08 明治44年の銀座広告

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.07 幻の展望ビル・天下堂のナゾ

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.06 サヱグサのシックな歴史を学ぶ

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.05 三笠会館の唐揚げのヒミツ

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.04 1971年夏の山野楽器

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.03 1丁目の銀座アパート

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.02 思い出のオリンピック

- Ginza×銀ぶら百年 Vol.01 歳末の伊東屋詣