銀座たてもの探訪

銀座たてもの探訪 第5回 銀座教会堂

2025.11.01

銀座にはショッピング、食事、娯楽など気持ちをウキウキさせる施設がひしめき合っています。そんな中に実は心静かに過ごす場所がたくさんあります。以前、こちらで連載した小さな街稲荷もそれぞれそんな場所でした。そして今回ご紹介するのは…

教文館・聖書館ビルと同じ松屋通り沿いだ。

- 宇井野

- 荻窪さん、銀座に教会があるのはご存じでした?

- 荻窪

- 25年くらい前かな……カメラマンをしている友人と銀座に来たとき、ここに有名な中古カメラ店があるから行ってみようと連れてこられたのが最初です。

- 宇井野

- カメラ店?

- 荻窪

- この教会堂の8階に「レモン社」というカメラ好きには有名なお店があるんですよ。そのとき「銀座教会堂ビル」と書いてあって、「ここに教会があるんだ」と知ったのです。

銀座教会堂ビルの8階にある。

- 宇井野

- まさかのカメラつながりでしたか。

- 荻窪

- でもなかなかピンとこなかったですね。

- 宇井野

- 建物がすんなりと現代の銀座に溶け込んでますから、ここが教会と気づかない方もあるでしょうね。

- 荻窪

- 確かに、空を見上げて屋上の十字架に気づかないとわからないかも。上を見ながら銀座を歩く人ってそうはいないでしょうし。

よく見ると周辺の商業ビルとは異なるデザインで

非常に凝っているのがわかる。

- 宇井野

- こちらの礼拝堂に入られたことはあります?

- 荻窪

- 1階のギャラリーは一度訪問しましたが、礼拝堂ははじめてです。

- 宇井野

- では行ってみましょう。こちらの礼拝や集会は自由に出席できるのですが、特に毎週水曜日の正午礼拝は「オルガン・メディテーション」で、パイプオルガンの演奏を聴けるんです。

- 荻窪

- なんと、銀座でパイプオルガンを聴けるとは。

- 宇井野

- では礼拝堂へ。こちらの階段を上ると、3階に大礼拝堂があります。

- 荻窪

- 階段室の上にXとPを組み合わせた記号がありますね。

「カイ」と「ロー」を組み合わせたもの。

ギリシャ語で書いたときの先頭の2文字。

- 宇井野

- あれはキリストを示すキリスト記号といって、英字のXとPではなく、ギリシャ文字でキリストと書いたときの先頭2文字を組み合わせたものだそうです。

- 荻窪

- XとPではなかったのですね。そもそも銀座教会についてよく知らなかったのですが、宗派としてはどこになるのでしょう?

- 宇井野

- 銀座教会はメソジスト教会として1890年に現在地に創立されました。

- 荻窪

- 明治時代ですね。メソジスト教会といえばイギリス国教会の流れを組んだプロテスタントの一派ですから、明治時代初期にイギリスから多くの宣教師が来日したことと、東京への玄関口だった横浜と鉄道でつながっていたことや、築地に外国人居留地があったことから銀座に教会が建てられるのは必然だったのかなと思います。教文館や聖書館が銀座にあるのと同じかなと。

- 宇井野

- 今は日本基督教団の教会となってます。

- 荻窪

- 階段を上ると、途中に鐘が置いてありますね。

今利用されているのは2代目なのだ。

- 宇井野

- この鐘は初代銀座の鐘。今、私たちが耳にする鐘は2代目になります。1878年にイギリスで作られたもので、もともと長崎聖公会神学校で使われていたもの。銀座教会が関東大震災で焼失し、新しい銀座教会を建設する際に取りつけられました。

- 荻窪

- 今の鐘とは違うのですね。

- 宇井野

- 今の銀座教会堂は1982年に建て替えられたもので、そのとき鐘も新しくなったのです。

- 荻窪

- と話すうちに、礼拝堂に着きました。パイプオルガンのパイプがずらっと並んでますね。

左上や奥が青いのは外光が青いガラスを通して取り入れられているから。

(オルガン・メディテーション終了後、無人になったところを許可を得て撮影)

- 宇井野

- 本日のオルガン・メディテーションですが、讃美歌は291番、聖書朗読は「コリントの信徒への手紙」、祈祷のあとオルガン演奏が3曲でした。

- 荻窪

- 生のパイプオルガンの音ってなかなか聴く機会がないのですが、楽器から音が鳴るのではなく、礼拝堂全体を音が包むという感じの荘厳さがよいですよね。

- 宇井野

- 心地の良い空気の振動による音色に包まれるので全身が清められているのだな、と感じます。

- 荻窪

- その後、銀座教会の方にパイプオルガンを間近にみせていただきました。銀座にパイプオルガンがあるというのを知らない方も多いでしょうが、皆さん、あるんです。

鍵盤を押すことで空気が流れて音を出す仕組み。

- 宇井野

- こうやって見せていただくと、パイプオルガンは演奏はもちろんですが、設置やメンテナンスにも高い技術や手間がかかることを実感しますね。多くの人が手掛けて保つものによってあの音色が作り上げているんですね。

- 荻窪

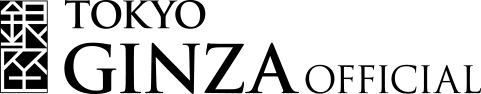

- このあと、礼拝堂の中もじっくり見せていただきました。上部には信徒さんの利用されるバルコニーがあり、そこへ上る途中のステンドグラスがすばらしかったですね。

- 宇井野

- 三浦啓子さんのステンドグラス。幾何学的な構図と、鉱物のような立体がかっこいいです!聖壇窓のステンドグラスは印象的な青色で天につながっていくようなイメージでしたがここには大地が収められてるよう。

- 荻窪

- ひとつ上にあるギャラリー席から見た礼拝堂とパイプオルガンの景色も撮影してみました。

- 宇井野

- では先ほど先代の鐘を見て荻窪さんが気になっていた今の鐘楼をみせていただきましょう。屋上へは特別に上らせていただきました。

- 荻窪

- ありがとうございます。ただ、間近ですが、鐘自体は鐘楼の中にあるので外からは見えません。

鐘自体は見えないが、なんとなくイメージできるだろうか。

- 宇井野

- 今はモーターを使って時刻になると自動的に鳴る仕組みになってます。銀座にこんな素敵な教会があることを知らない、とか気付かない、という方は多いと思います。それでも銀座にいる時にこの荘厳な鐘の音を皆さん耳にして、ああここは素敵な街だな、と感じていると思います。最上階に来ましたから、中の階も見せていただきましょう。

- 荻窪

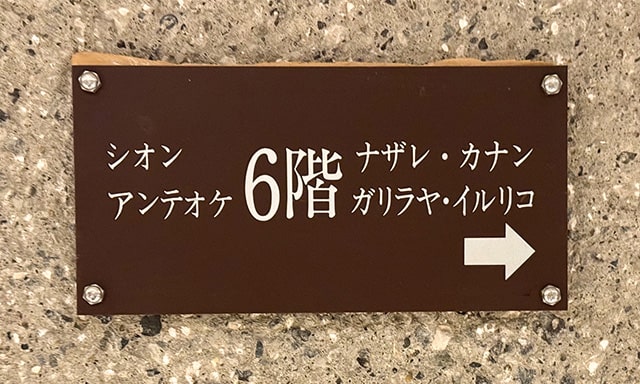

- 6階に降りました。部屋がたくさんありますね。各部屋に名前がついていますが、キリスト教と関係の深い地名が付けられてますね。

宇井野:実はこのガリラヤ、イルリコ、ナザレ、シオン、アンテオケの頭文字をつなげると、GINZAになるんです。

頭文字をつなぐとGINZAになるとは言われるまで気づきません。

- 荻窪

- ん? そうか。ガリラヤはG、イルリコはI、ナザレはN、そしてシオンはZIONですものね。アンテオケはAですから、GINZAですね。なるほどー。

- 宇井野

- ではエレベーターで1階へ降りましょう。今回、階段で直接礼拝堂へ行きましたが、教会堂のメインエントランスはエレベーターホールになります。ここのエレベーターホールには。

- 荻窪

- おお、銀座教会堂の歴史が展示されていますね。明治23(1890)年に建てられた第一次会堂、明治44(1911)年尖塔が付けられた石造りの第二次会堂、そして関東大震災後に建てられた第三次会堂。このとき、先代の鐘がとりつけられたのですね。

写真と模型が飾られている。

- 宇井野

- 実は第三次会堂の様子は「銀座のしいの実」という映画で見ることができます。屋上で子供たちが遊んでいるシーンもありました。荻窪さんも一緒に観ましたよね。

- 荻窪

- はい。昭和のまだ子供たちがいっぱいいる銀座の様子がふんだんに描かれてました。

- 宇井野

- 第三次会堂は富永襄吉氏の設計による近代建築。鉄筋コンクリートだったので戦災の時にも構造体は残存したと聞いています。その後、ファサードなども大きく修復されたんですね。画像で見るとすごく変身してると感じますが、長い時をつなげてきた建物です。

- 荻窪

- エレベーターホールには明治44年の「銀座教會」と書かれた親石など様々なものが展示されてました。

「GINZA METHODIST CHURCH」と彫られている。

- 荻窪

- 今まであまり気にしてなかったのですが、銀座教会堂って明治時代からの歴史があったのですね。建物もよく見ると外光を取り入れたり、階段室の上に鐘楼があるなどすごく凝ってます。

- 宇井野

- 水曜昼の礼拝に限らず、いずれの礼拝もどなたでも参列できます。椅子のところに式の次第や讃美歌の教本もあるのでそれを見ながら参加することもできますし、ただ身を委ねてみるのも良いかもしれません。祈りの空間ではありますが、自分自身をリラックスさせたり、パイプオルガンの音色に耳を傾ける時間として気軽に使って欲しい、と牧師様もおっしゃっていました。

- 荻窪

- そうですね。タイミングが合ったら銀座でパイプオルガンの演奏に身を委ねてみるのもアリかと思います。

外観のタイルの落ち着いた色は、今日も都会の喧騒の中の私たちの気持ちをほっとさせてくれています。貴重な建物、空間を維持すること、これは並大抵なことではないはず。そこにはたくさんの熱意や愛情が原動力をなっているのでしょう。私たちを包み込む銀座教会堂は無言で「愛とは何か」を示してくれているように感じます。

All List